「二子玉川」という呼び方で思い浮かぶもの

現代に生活していて、一度でも「二子玉川」に訪れたことがある人に思い浮かぶ風景を尋ねた場合、お年寄りは「玉川電気鉄道(通称:玉電)」やその遊園地とか、河川敷の料亭での川遊び、あるいは現「高島屋」の裏側に存在した「三業地」などの古い記憶が上がるかも知れない(もっともその頃は二子玉川ではなかったが、旧名は新しい印象に上書きされてしまう)。近現代の印象の多数派は、遊園地の「二子玉川園」、駅西口の「富士観会館」、そして「高島屋」の開業など特定の場所や施設が新しい記憶となり、更に今の「ニコタマ」と呼ばれる時代になると、断然、規模を拡大した「玉川高島屋ショッピングセンター」、そして近年開業した「二子玉川ライズショッピングセンター」が強烈な印象として思い浮かぶのだと思う(多少、面的な広がりもでてきた)。

企業と住民そして緑環境、三位一体の努力

外から見える「二子玉川」の姿というのは、「旧道・大山街道」沿いのごく限られた地域のことで、そこで楽しんで満足して貰えれば街としては喜ばしいし、企業も集客に向けてどんどん磨きをかけることは疑いない。高島屋にしても、ライズにしても可能な限り地域環境に配慮し、年間3,000万人以上といわれる来館客がゆったりと過ごせる配慮を十二分に行っている。街道沿いのショッピングセンターのような買い物だけを目的としない付加価値を各運営主体は求め続けている。

金看板を磨き、光らせるもの

企業がそこまで資金を投下し、単なる競争ではない運命共同体的な地域づくりに励むのは、二子玉川という「金看板」を認めているからで、この看板に磨きかけているのが地元の人々の協調と努力であり、加えて最も重要な要因としては可能な範囲で残された樹林帯が存在する「国分寺崖線」と、この崖線に「多摩川」が急接近する絶妙な自然環境という掛け替えのない価値。地域一帯が昭和8年(1933)「多摩川風致地区」に指定されたことが幸いしていることは言うまでもない。

世田谷で残された貴重な河川群

一級河川:多摩川、野川、仙川、丸子川、(谷沢川)

河川法に定められた日本の水系の区分により、国土交通大臣が国土保全上または国民経済上特に重要として指定した水系。「河川法第四条第一項の水系を指定する政令」に基づき、全国で109水系が指定されている。

管理は、国土交通大臣が行う(実務上は、国土交通省水管理・国土保全局、地方支分部局である地方整備局及び地方整備局の事務所である河川国道事務所等が行う。

普通河川:谷戸川

一級河川、二級河川、準用河川のいずれでもない河川(法定外河川)のことで、河川法の適用・準用を受けていない。

緑も水も国分寺崖線があればこそと言っても過言はない。多摩川の急流が削った武蔵野台地と崖下の扇状地に、多摩川の支流が複数流下することで、20m程の高低差の土地で繰り広げられた力強い台地の構造変化が楽しめる。この「4本の川(谷沢川を加えて5本)」は暗渠ではなく、世田谷全体で失われた開渠の河川が残り集中している。

(世田谷の暗渠となった河川:北沢川緑道、烏山川緑道(この2本は池尻付近で目黒川緑道となり、目黒区内から開渠となる)、蛇崩川緑道、呑川親水公園(呑川緑道から大田区に入って開渠となる))

(谷沢川は地区外を北側から回って東側を流下する貴重な開渠の河川で、下流の「環八」辺りで武蔵野台地を削り、「等々力渓谷」という都内23区で唯一となる渓谷美を誇っている)

現在は洪水対策等により殆どの河川は掘り下げられていて、水遊びをする光景は想像し難いが純農村地帯で川は不可欠の資源で、川によって地区内は強く結ばれていたことは容易に推察できる。又、負の資源として水害の記憶も共有されてきていることも間違いない。

古来より人々が行き交った

鎌倉道:武蔵国から鎌倉へ向かうルートは多摩川の下流域には幾筋もあり、当地区内には2筋あったと言われている。

品川みち:江戸時代、甲州街道が開かれるまで、品川湊から甲州へ抜ける通りとして、又、府中の大国魂神社の神事に関わる通りとして、当地区の北西側を利用したようだ。

大山街道:江戸時代は「大山阿夫利神社」詣で賑わったが、街道自体は静岡県沼津まで続き、矢倉沢往還(脇東海道=表街道の天下の嶮・箱根八里を避ける)として東西の流通の幹道となっていた。

筏(いかだ)みち:江戸時代に青梅の木材の伐り出しが盛んになり、青梅から筏師が大田区羽田まで運搬した。比較的高給だったようで、懐を膨らませて徒歩で帰る途中途中で、懐を軽くする誘惑が待ち受けていた。

こうした様々な人流・物流が、当地区に及ぼした影響は小さくない。

二子玉川地区という考え方

地元で「二子玉川」と言えば玉川1丁目から4丁目までの「玉川地域」が概念としてあり、世間で呼ばれる「ニコタマ」とは言わず普通に「玉川」と言っているように思う。

この地域は、上記のとおり世田谷に残された貴重(現在の価値観)な「覆われていない=生きている4筋の川」が多摩川に収束する場所、更に南北、東西には幾筋もの街道が通っているという生活環境の中で、苦楽を共有してきた人々の共助の精神や生活様式が積み重ねられて来ているからかどうか、良く有りがちな閉鎖性というものは希薄のように感じられる。世田谷吉良氏の時代から小田原北条氏までの歴史を通し、江戸時代には同じ彦根藩領という正に同じ時代感覚が底流にあり、純農村地帯でありながらも、あまり田舎臭さは感じられないという地域性がある。

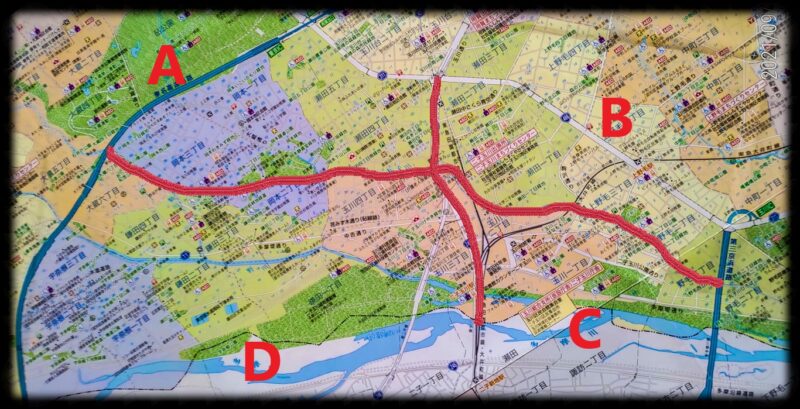

餃子のような形の「地区」

南北方向では東に「第三京浜」、西に「東名高速」が走り、東西では「環状8号線」が通り、交通の要衝。将来、写真左端、東名高速道路の「黒文字」の下、東名が川(野川)と交差する辺りで工事は進んでいる。この東名の新インターが完成すれば、更に大きな変貌を遂げることが予想される

二子玉川という「名称」が無ければ単に町々、村々で済むところが、土地名でもない名称が力を持つようになり、それが地域全体をよく表現し発展してくると、「一体、どこからどこまでが範囲?」という気持ちが湧く。地元感覚の玉川1~4丁目もありだが、それだと恐らく現在の二子玉川駅周辺で纏まってしまう。折角発展し多くの人の注目が期待できるなら、もう少し広く地域を見渡せば深みのある地域となるという実感もするし、「二子玉川の発展」には駅前だけではない周辺地域の関わりも、様々な要因として折り重なって存在している。これは見逃してはいけないと思った。

ならばどうすると地図を眺めて、道路に囲まれた空間に目が留まる。ここを「二子玉川地区」と仮定すれば、発展に影響したと思える様々な要因は捕捉できような気がするし、国分寺崖線を挟んで崖下と崖上という立体的な空気感をも感じるようにできれば尚都合が良い。この広がりのある空間を、地元育ちの子供たちが「ふるさと」と理解を深めてくれれば嬉しいし、地区外の方でも当地に来るか来ないかは別として、多くの人に理解を深めてもらうのに丁度よい広さのような気もする。

以上により異論・反論を多少恐れながら、二子玉川の地域名称を「駅周辺」から解放し、三つの道路に囲まれた範囲を総称して「二子玉川地区」とした。地理院地図で面積を計測すると東京ドーム80個分ぐらいだそうだ。(東京ドーム何個分というサイト)

土地データー(約)

宇奈根河原―用賀交差点 2.5km

東名下野川―第三京浜 3.5km

瀬田交差点―旧道丸子橋 1.2km

第三京浜環八―多摩川河原 0.5km

二子玉川地区の4ブロック

二子玉川地区は「国分寺崖線」が中心にあり、高低差が20m程あるので元気な人でも坂を選んで歩くと、ちょっとしたトレーニングとなり、身近なところで費用も掛けずに体力増強が望める。また江戸時代後期の儒学者「成島司直(なるしま もとなお)」が、瀬田の行善寺からの眺めを言い表した「行善寺八景」という景勝地でもある。

大蔵夜雨・岡本紅葉・吉沢暁月・瀬田黄稲・登戸晩鐘・富士晴雪・川辺夕烟・二子帰帆

A地域 岡本1.2(半分).3丁目、瀬田4.5丁目

用賀駅も利用できるので、ファミリー層が多いように感じられ、ブドウ園もあるので、ぶどう狩りも楽しめる。農村地域の面影も残る。外周を普通に歩いて6kmぐらい、所要約1時間30分。

静嘉堂文庫(岡本2丁目) 三菱財閥に由来する「静嘉堂文庫」と庭園の梅林。岩崎家の聖廟でもある

B地域 瀬田1.2丁目、上野毛3.2丁目(いずれも2/3)、野毛3丁目(半分)

大きな敷地の住宅が残り、区画も整理され整然としている。崖沿いの家や施設が多いため崖を横切る道は少なく、少し遠回りすることになる。およそ7km、所要約1時間50分。

五島美術館(上野毛3丁目) 東急の総帥、五島慶太に由来する五島美術館。左写真の奥に見えるのはライズ・レジデンス棟。庭園には各種の石仏などが配置されている

C地域 玉川1.2丁目、上野毛3.2丁目(いずれも1/3)、野毛3丁目(半分)

正に現在の二子玉川の中心であり、週末には人出も多く賑わっている。再開発事業により子供連れでも、カップルでも、いろいろな楽しみ方ができるようになった。この地域にもブドウ園がある。人が多い所もあり、約5km、所要1時間余り。

旧清水邸書院(玉川1丁目) 二子玉川公園内の日本庭園「帰真園」内にある。写真右、公園全景、右側に帰真園、正面奥は武蔵小杉のタワーマンション群

D地域 宇奈根1.2.3丁目、大蔵6丁目、鎌田1.2.3.4丁目、岡本2丁目(半分)、玉川3.4丁目

多摩川の土手歩きも爽快、宇奈根・大蔵地区は昔の農村の雰囲気も残り、川に恵まれたところ。水鳥や野鯉がゆったりとした川の流れに点在している。玉電の支線が通り近代化を牽引、その後の高島屋進出、地域内で新と旧が混在する。外周は約8km、1時間50分ぐらいの行程。

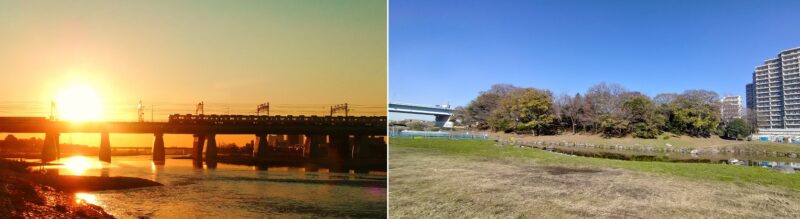

朝日が昇る東急田園都市線の二子橋鉄橋。写真左、由良兵庫助の伝説が伝えられる兵庫島(いずれも玉川3丁目)

コメント